尽管唐三彩闻名于世,但也有认为邛三彩才是彩瓷的鼻祖。邛窑以青釉、青釉褐斑、青釉褐绿斑和彩绘瓷为主,其器物类型丰富,包括日用器皿、文具、玩具及瓷塑等。

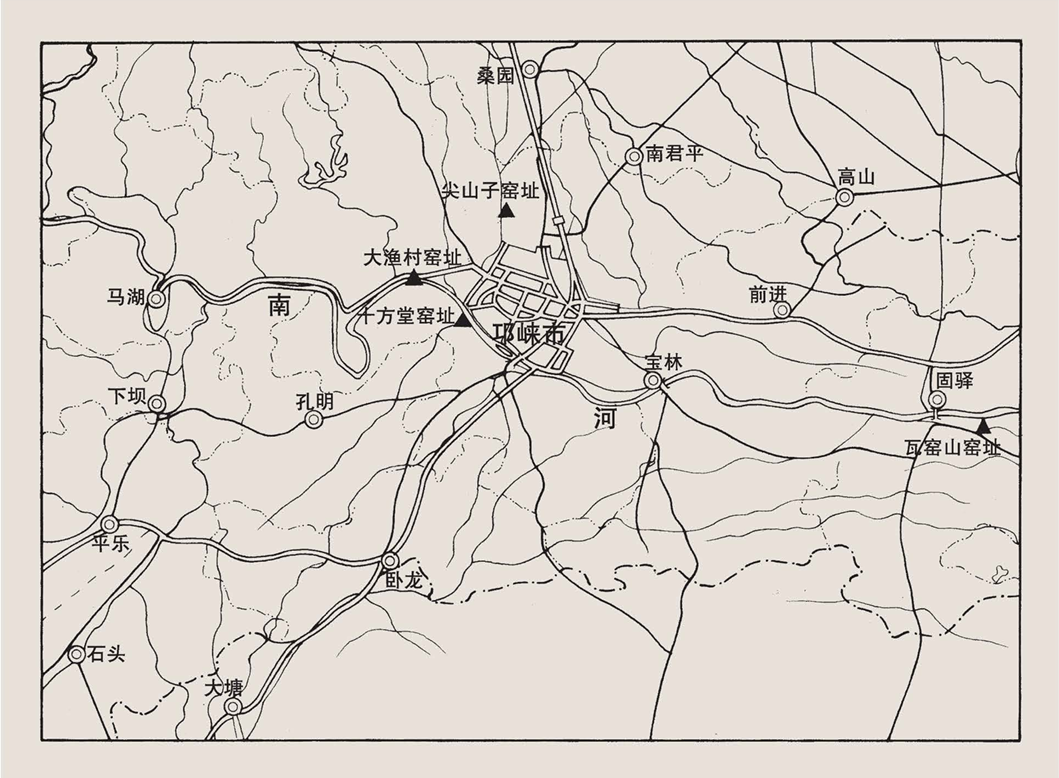

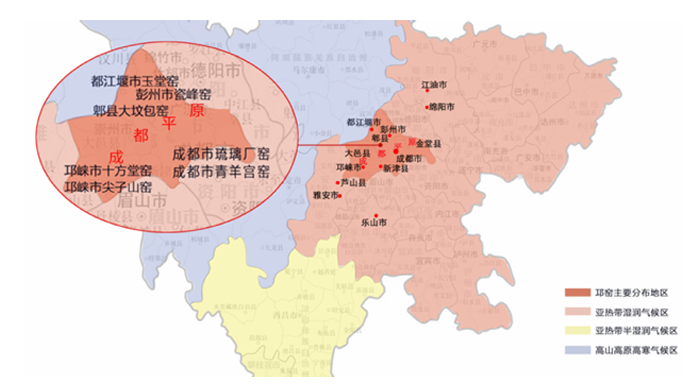

四川省邛崃市境内的南河、西河沿岸,隐藏着一片被时间遗忘的古代陶瓷艺术之地——邛窑。该窑始烧于南北朝,盛于唐五代,衰于宋元之际,其历史前后延续长达七个多世纪,是我国西南地区存在时间最长的陶瓷器生产窑场。

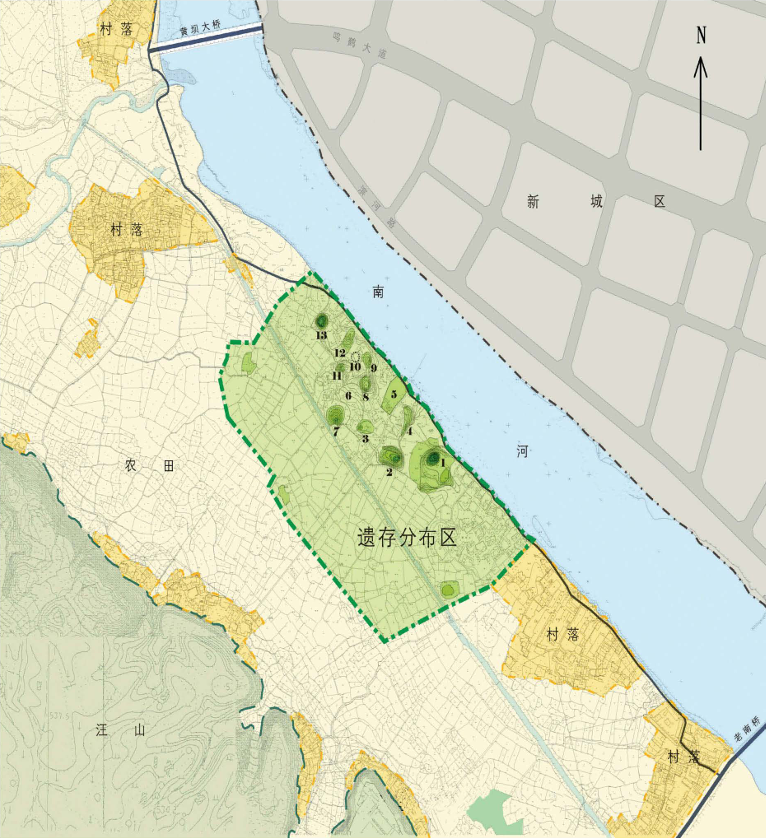

邛窑的窑址众多,其中尤以十方堂、瓦窑山、尖山子、大渔村等处最为有名。在这些窑址中,十方堂以其丰富的出土文物、完整的窑址保存状态以及深厚的研究价值,成为了邛窑研究的焦点。

邛窑器物以青釉、青釉褐斑、青釉褐绿斑及彩绘瓷为主,除日用器皿外,造型丰富的小瓷俑尤为生动,并以创制陶瓷省油灯闻名全国。

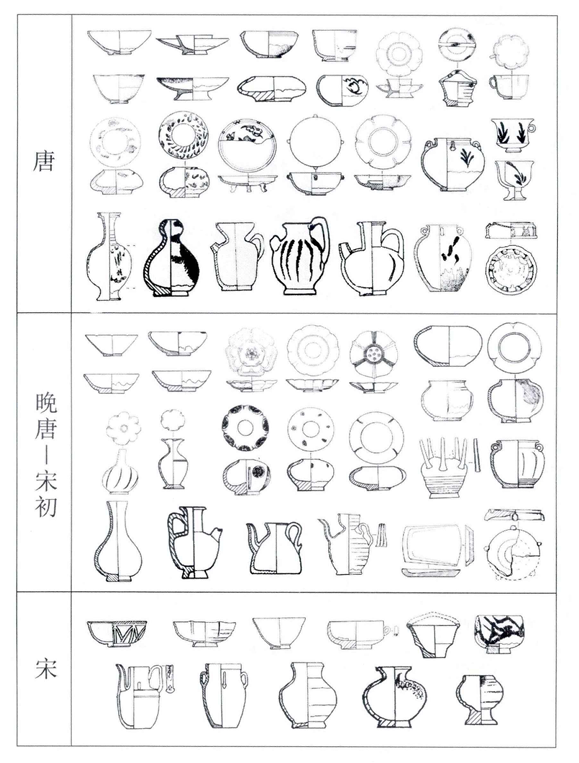

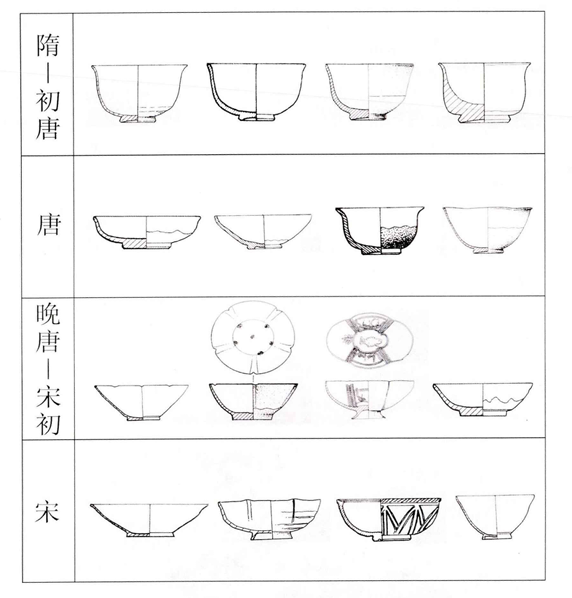

隋代至唐早期

这一阶段,邛窑以烧造最基本的日用器为主,器类单一,各窑场几乎只出碗、盏、盘口壶、砚台、高足盘等寥寥数种,全部施青釉。

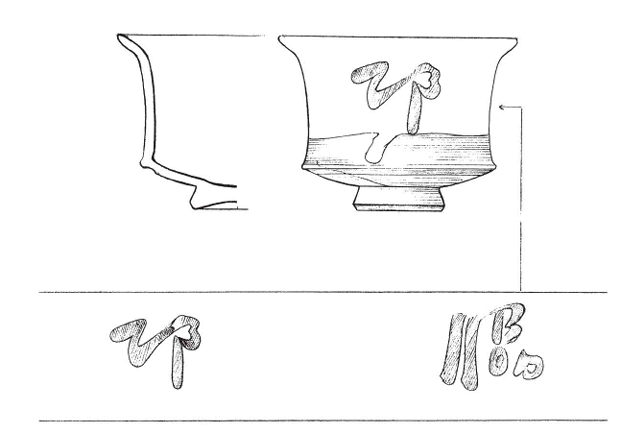

隋至唐初 彩绘瓷器

产品形制规整,碗、盏皆直口、深弧腹,饼足,径远小于口径;足底内凹,足端斜削成三面折棱。盘口壶盘口浅而外敞;砚台多作辟雍式。碗、盏胎薄,盘口壶等大型器胎厚。胎表遍施化妆土,色多灰白,偶泛米黄;外壁化妆土仅及腹中部,施釉亦止于此。釉色碗、盏偏淡青,盘口壶呈酱青。釉层薄,胎釉结合欠佳,脱釉普遍,甚或尽失,少数器见细密开片。器表素面无纹。

青釉碗

口径 8.9、足径 2.8、高 5.5厘米

邛崃市临邛镇十方堂窑址出土

现藏于邛崃市文物管理局

青釉砚台

口径11.2、底径 12.5、高 2.9 厘米

邛崃市临邛镇十方堂窑址出土

现藏于邛崃市文物管理局

装烧采用简易叠烧,不见匣钵,器内常见粘砂留灰,可知为明火裸烧。间隔具亦罕用,碗、盏直接以足抵入另一器内底,故内底多留一圈饼足粘连痕。

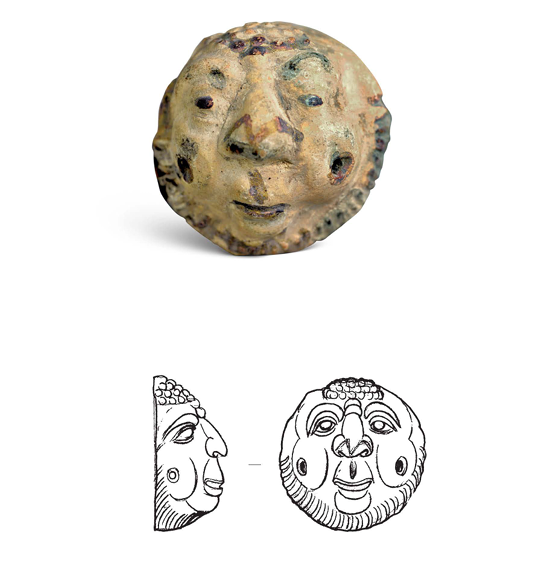

隋邛窑红绿彩连珠纹钵(局部)邛窑固驿瓦窑山遗址出土所示邛窑出土的隋代红彩与绿彩相伴而 生,推测是因温度、烧造气氛等原因偶然生成。

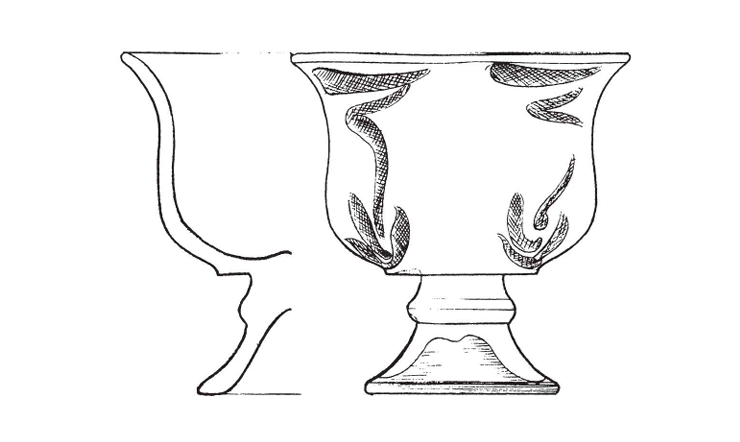

青釉杯

口径 7.8、足径 3.0、高6.5厘米

邛崃市临邛镇十方堂窑址出土

现藏于邛崃市文物管理局

青釉杯

口径8.2、足径 3.0、高6.4厘米

邛崃市临邛镇十方堂窑址出土

现藏于邛崃市文物管理局

青釉杯

口径 8.4、足径 3.3、高 6.5厘米

邛崃市临邛镇十方堂窑址出土

现藏于邛崃市文物管理局

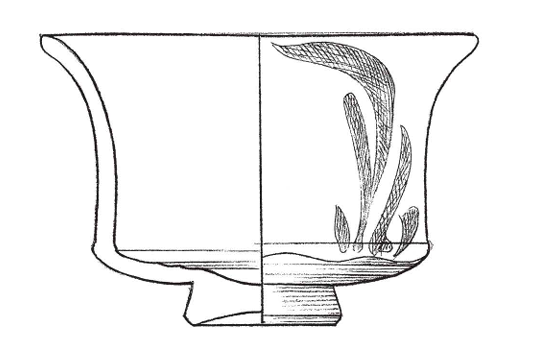

青釉彩绘高足盘

口径14.8、足径8.5、高5.4厘米

邛崃市固驿镇瓦窑山窑址出土

现藏于邛崃市文物管理局

青釉高足盘

口径14.6、足径9.1、高6.9厘米

邛崃市固驿镇瓦窑山窑址出土

现藏于邛崃市文物管理局

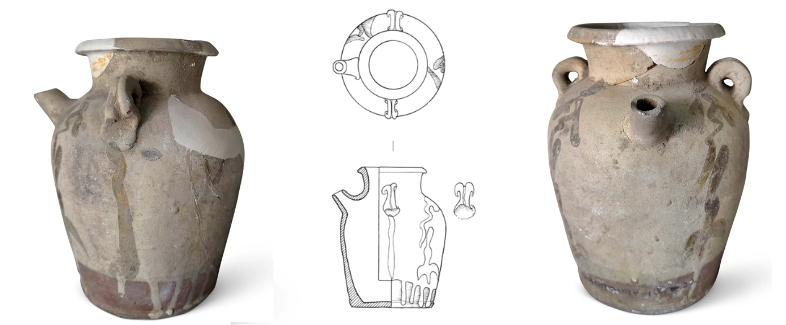

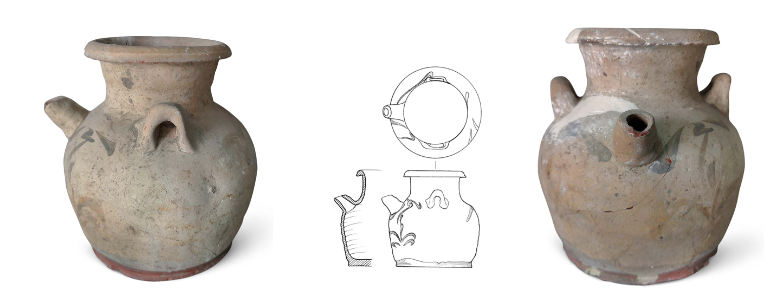

青釉彩绘盂

口径16.8、最大腹径 24.5、底径 9.2、高 18.8厘米

邛崃市固驿镇瓦窑山窑址出土

现藏于邛崃市文物管理局

盛唐时期

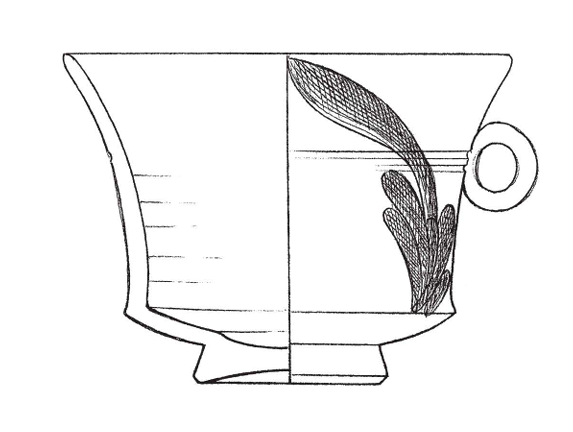

盛唐时期,邛窑仍以日用器为核心,但品类骤增,碗、盘、杯、灯碟、炉、水盂、盘口壶、瓶、罐、砚、研磨具、器盖等十余种已屡见不鲜。青釉仍为主流,酱釉、粗瓷开始零星出现。

造型愈趋成熟,碗最多见,直口几被淘汰,侈口弧腹成新尚;足式虽以饼足为大宗,然外撇圈足已露端倪,且足端圆柔。饼足径与口径之比扩大,足底内凹、足缘斜削的传统犹在。

杯、炉等器多仿金银器,花口碗、折腹碗、亚腰杯、高足杯、多足炉等时兴。尺寸与胎壁明显厚重,尤以碗为甚。釉分淡青、青绿、酱青三色,淡青居首;釉层仍薄,胎釉结合欠佳,脱釉、剥釉常见,佳品偶见细开片。化妆土普遍施挂,色呈灰白或米黄,外壁仅及腹中部或近足,施釉范围一如土域。化妆土使釉面匀润,并为釉下彩绘奠基。

装烧仍明火叠烧,未用匣钵,然方式已变:足底直接相叠的旧法废弃,五齿、六齿支钉登场,以支柱或垫饼配合。一种是釉口覆烧——支柱顶置支钉(齿朝上),碗坯反扣;外底再套支钉,依次反扣,可省空间。另一种是仰烧——支钉平面朝上,碗足套入钉穿,碗口向上,内底再置支钉叠放。两种方法皆于外腹下部留一圈疤痕,内底则见支钉痕。为防止支柱在斜坡窑床倾倒,底部须垫楔形垫圈。支钉亦可与圆形垫饼组合:垫饼上对称置四枚束腰带座支钉,齿尖朝上,器坯反扣其上。

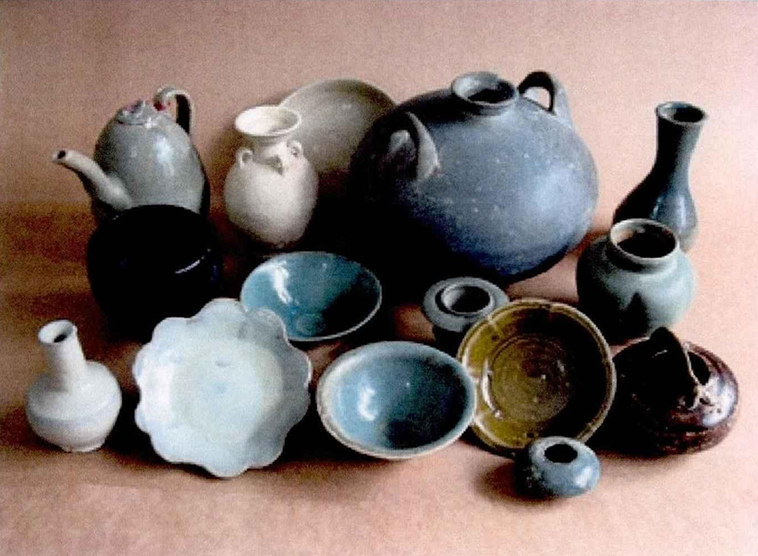

[3]邛窑出土瓷器选粹

[4]伍秋鹏.邛窑陶瓷窑具与装烧工艺初探[J].四川文物,2005,(01):50-55.